こんにちは、主任ケアマネのMamoruです。

「政府の経済対策」、皆さんチェックされましたか?

ガソリン税の暫定税率が廃止されることが決まり、ガソリン価格が「1L=150円」前後まで値下がりする可能性が出てきました。

私たち車必須の地方在住者や、仕事で走り回るケアマネジャーにとっては朗報です。

ここで一つの疑問が浮かびます。

「ガソリンが150円まで安くなったら、わざわざ車両価格が高いPHEV(プラグインハイブリッド)やEV(電気自動車)に乗るメリットはなくなるのでは?」

私は毎日、仕事で往復50kmの距離を通勤しています。

この記事では、現在の愛車である「トヨタ 60プリウスPHEV」の燃料費を、「隠れコスト」を含めて徹底比較してみました。

結論から言います。 ガソリンが安くなっても、PHEVの優位性は揺らぎません。

むしろ、電気料金の仕組みを正しく理解すれば、以前と変わらず「年間10万円以上」の差が出ます。

私が実践している、投資原資を生み出すための「本当の電気代計算」をすべて公開します。

1.【基礎知識】そもそも「PHEV」や「EV」って何?

コスト比較に入る前に、少しだけ言葉の整理をしておきましょう。

- EV(電気自動車)

- ガソリンを一切使いません。100%電気だけで走る車です。

- 自宅や充電スタンドで「充電」して走ります。エンジンがないのでオイル交換も不要です。

- PHEV(プラグイン・ハイブリッド自動車)

- 「電気自動車」と「ガソリン車」のいいとこ取りです。

- 自宅で「充電」して、普段の通勤や買い物は「電気」だけで走れます。

- 電気がなくなったり、遠出をする時は「ガソリン(ハイブリッド)」で走れます。

どちらも共通しているのは、「ガソリンではなく、安い『電気』を燃料にして走れる」という点です。

これが、これからお話しする「圧倒的な節約」の鍵になります。

※重要な注意点:自宅充電には「200V設備」が必要

PHEV/EVを自宅で充電するためには、一般家庭で使用される100Vコンセントではなく、エアコンなどで使われる「200Vの充電用コンセント」の設置工事が推奨されます。

100Vでも充電は可能ですが、満充電まで時間がかかりすぎるため、実用的ではありません。

数万円~の工事費用はかかりますが、これから解説する「年間10万円の節約効果」を考えれば、すぐに元が取れる投資です。

2. 【Q&A】電気代の「単価」って、どう計算すればいい?

電気代の計算ってややこしいですよね…。

カタログを見ると、昼間の電気代は1kwhあたり30円以上、夜間電力は約15円とか書いてあります。

夜ってそんなに安いんですか?

Mamoru

良いところに気づきましたね! 確かに、昼間の高い時間帯に比べれば、夜間単価は半額以下。

めちゃくちゃ安く見えます。 しかし、ここには「隠れコスト」があるんです。

Mamoru

まず、①基本単価は契約プランで違うこと。

そして、②実際の電気代は『変動』するということです。

隠れコスト? 変動する? どういうことですか?

Mamoru

電気の請求書を見ると、基本単価のほかに、

1.燃料費調整単価(毎月変動)

2.再エネ賦課金(毎年変動)が含まれています。

3.託送料金相当額(送電網の利用料) などが記載されています。

このうち「3.託送料金」は基本単価に含まれていることが多いですが、問題なのは「1」と「2」です。

特に大きいのが「再エネ賦課金」で、2025年度は「1kWhあたり3.98円」も上乗せされています。

約4円も上乗せ!?

それは無視できませんね…。じゃあ、電気代を計算する時はどうすれば?

Mamoru

おっしゃる通り、決して無視できない金額ですよね。 なので、一番信頼できるのは、それらを足した「実質単価」で計算することです。

私の住んでいる地域の電力会社(オール電化プラン)の場合、ざっくり言うと以下のようなイメージです。

・平日昼間:約30円以上

・夜間電力:基本単価(約14.6円)+ 再エネ賦課金(3.98円)= 約18.6円/kWh

昼間は単価が高いため、安い夜間電力で充電するのが鉄則です。

今回は、この「実質18.6円」という数字を使って計算してみましょう。

※ご注意: 今回の計算は、あくまで私が契約している電力会社の「夜間電力が安いプラン」での数値です。 日中の単価は季節により変動があります。

またお住まいの地域(東日本や西日本などのエリア差)や契約プランによって、電気代の単価は大きく異なります。ぜひ一度、電力会社のホームページやWEB明細で、ご契約の単価を確認してみてください。

3. 【徹底比較】ガソリン車 vs プリウスPHEV

【検証条件】

・毎日の通勤距離: 往復50km

・月の勤務日数: 22日

・月間走行距離: 50km × 22日 = 1,100km ・想定ガソリン価格: 150円/L

① 以前(ガソリン車)の燃料費

※以前乗っていたミニバンは、季節によって燃費が違いました。

【エアコンON ・夏冬】(燃費 12km/L) (1,100km ÷ 12km/L) × 150円 = 月額 約13,750円

【エアコンOFF・春秋】(燃費 14km/L) (1,100km ÷ 14km/L) × 150円 = 月額 約11,786円

私の通勤距離では、ガソリンが150円まで下がっても、毎月1.2万〜1.4万円ほどの燃料費がかかる計算です。

② 現在(PHEV)の電気代 次に、60プリウスPHEVの実測データです。

・【夏・冬】電費 7.5km/kWh(エアコンON)

・【春・秋】電費 9.0km/kWh(エアコンOFF)

夏場・冬場の「電費」が悪化している点にご注目ください。

冷房・暖房を使用するために電気を多く消費するからです。

上記の電費を先ほどの夜間電力の実質単価「18.6円」で計算します。

【夏・冬】 (1,100km ÷ 7.5) × 18.6円 = 月額 約2,728円

【春・秋】 (1,100km ÷ 9.0) × 18.6円 = 月額 約2,273円

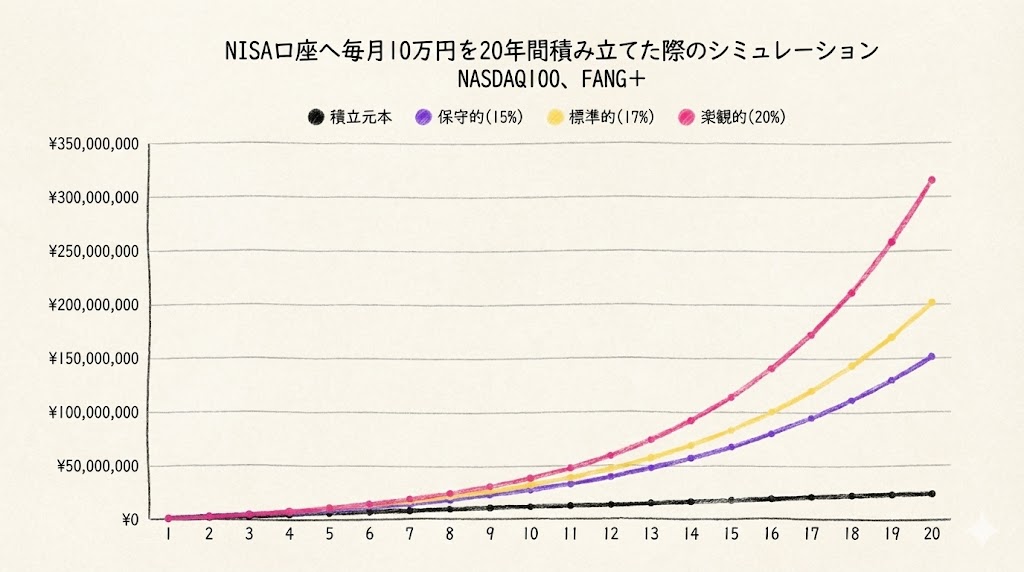

③ 結果:ガソリン代は年間いくら安くなるのか?

(月額) 夏・冬:約11,022円 春・秋:約9,513円

ご覧の通り、ガソリンが150円になってもPHEVの圧勝です。

毎月の差額は、約9,500円~11,000円ほど。 これを年間にならすと、「年間約12〜13万円」ものガソリン代を節約する事ができるのです。

1日の走行距離が多い方はもっとお得になります。

今後、再エネ賦課金の値上がり(3.98円)を含めて計算しても、「年間10万円」は節約が続きます。

この差額は、まさに家計にとって大きな「プラス」。

私はこの軽減できたお金を、NISA口座への投資に回す「最強の投資原資」にしています。

④太陽光発電の自家消費で「節約」を加速させる

PHEVは「夜間電力」だけで十分に元が取れますが、太陽光発電をお持ちの方には、さらなるメリットがあります。

太陽光パネルを設置してから10年が経過し、FIT(固定価格買取制度)が終了した「卒FIT」の方には、PHEVは経済的に良い選択肢となります。

FITが終了すると、売電単価は一気に下がります(一般的に7円〜9円程度)。

一方で、電力会社から買う電気は、先ほどの計算の通り、夜間でも約18.6円します。

- 売電単価:約8円

- 買電単価(夜間):約18.6円

これだけ差がある場合、「8円で安く売る」のは非常にもったいないです。

可能であれば、電気を売らず、日中にPHEVへ充電(自家消費)して、18.6円の支払いを減らす方が、家計のムダを確実に減らせます。

【PHEV運用の結論】

- 基本は「夜間充電」でOK。(これだけでガソリン車より燃料費が圧倒的に安い)

- 太陽光(特にFIT終了後)があるなら「自家消費」を優先。(売るより使うが得)

※注意点: 太陽光充電は「天気」に左右されます。

もし曇って発電量が落ちているのに充電を続けてしまうと、不足分を電力会社から買うことになります。

先ほどお伝えした通り、「昼間の電気代は高い(30円以上)」ため、夜間に充電するよりも逆にコストが高くなってしまうリスクがあります。

「しっかり晴れている時だけ充電する」工夫が必要です。

4. 【Q&A】「太陽光」と「蓄電池」があれば最強じゃない?

まもるさん、待ってください。

②の方法は、車を通勤で使ってない『休日』しかできませんよね? 平日の日中は、車は職場にあるし…。

Mamoru

それこそが、現在の私の仕組みの『課題』です。

日中に発電した0円の電気を、帰宅して夜に使えたら最強ですよね。

それを可能にするのは、もしかして…

Mamoru

その通り! 正解は【蓄電池】です。

これがあれば、昼間に発電した電気を貯めておけます。 そうすれば、仕事から帰ってきて、その貯めた電気で車を充電できるんです。

それなら、電力会社から電気(夜間電力)を買う必要すらない…? つまり、車の燃料費がほぼ0円になるってことですか!?

Mamoru

そういうことになりますね。 私は、蓄電池についてはまだ初期導入費用が高いので、見合わせています。

将来的に蓄電池の価格が下がり導入すると、オール電化住宅に自動車はPHEV/EV。 これに太陽光発電を組み合わせれば、「電気代」や「ガソリン代」が値上がりしても大きく影響を受けない、家計にとって『究極のインフレ防衛策』になると確信しています。

5. 燃料費だけじゃない!購入と維持の「経済的メリット」

PHEVやEVのメリットは、月々の燃料費だけではありません。

「購入時」と「維持費」にも、大きな優遇措置があります。

- 国の購入補助金

私が購入した際は60万円のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)がありました。これは購入時の負担を大きく減らしてくれる、非常に強力な制度です。さらに、東京都などの一部自治体では、独自の上乗せ補助金があります。

これらを合わせると100万円近い補助が出るケースもあり、お住まいの地域によっては「ガソリン車より安く買える」という逆転現象さえ起きています。 - 自動車税の「グリーン化特例」

新車登録した翌年度の自動車税が「75%割引」になります。 - 自動車重量税の「エコカー減税」

新車購入時と、その後の「初回車検時」の2回分、重量税が100%免税(=0円)になります。 - メンテナンス費の削減

通勤(50km)でエンジンを一切かけないため、エンジンオイルが汚れません。整備士さんから「キレイですね」と驚かれるほどで、メンテナンス費用も大幅に削減できます。

結論:車を「負債」から「投資原資を生む仕組み」へ

PHEVやEVは「環境に優しい」とよく言われますが、資産形成の観点から見ると、それは「毎月の固定費を見直し、投資原資を生み出すための、強力な選択肢」です。

・燃料費: 夜間電力と再エネ賦課金の仕組みを理解して削減

・維持費: 税制優遇とメンテナンス料金軽減で削減

これらをトータルで考えることで、「年間10万円以上」という新たなキャッシュフローを生むことができます。

こうして生まれたお金を「NISA口座」で運用し、お金自身にも働いてもらっています。

今回の記事が、皆さんの家計見直しと資産形成の一助になれば幸いです。