食料品や衣料品など、イオンで買い物をされる方は多いと思います。

イオンでの買い物、ポイントや割引を『最大限』に受けることができていますか?

「イオンのカードは持ってるけど、種類が多くてどれが良いかわからない」

「日頃からWAONをチャージして払ってはいるけど、ポイントがどれくらいの割合で貯まってるか意識していない」

「株主優待カードって何? 使ってみたいけど、なんだか難しそう…」

もし一つでも当てはまるなら、この記事を読み進める価値があります。

この記事では、イオンのメリットをしゃぶり尽くすための最強の組み合わせを紹介します。

結論から言うと

「①イオンカードセレクト」

「②イオン銀行」

「③WAON」

「④イオン株式会社の株主優待(オーナーズカード)」

この4つを連携させることが最強の答えです。

これらを組み合わせることで、ポイントや割引だけでなく、現金でのキャッシュバックや配当金まで得られる

「イオン完全攻略法」について、順を追って詳しく解説します。

戦略の「土台」:イオンカードセレクト

まず、イオン経済圏の「心臓部」であり、全ての特典の起点となるのが「イオンカードセレクト」です。

イオンカードセレクト | イオンカード 暮らしのマネーサイト

なぜ「普通の」イオンカードではなく「セレクト」なのでしょうか?

それは、このカードが

「クレジットカード機能」

「イオン銀行キャッシュカード機能」

「電子マネーWAON機能」

この3つを1枚に兼ね備えているからです。

イオンカードセレクトを持つべき最大の理由は、「WAONへのオートチャージでポイントが貯まる」ことです。

これは、他の多くのイオンカードにはない、イオンカードセレクトの強みとなる特典です。

イオンカードセレクトを使用すると、引き落とし口座が「イオン銀行」に限定されます。

口座を開設しなければいけないデメリットではなく、「イオン銀行」のメリットに繋がる重要な「伏線」となります。

WAONオートチャージ特典の「必須条件」:イオン銀行(サブバンクでOK!)

イオンカードセレクトの引き落とし口座は「イオン銀行」に限定されます。

「え、メインバンクを変えないといけないの?」と不安に思った方もご安心ください。

イオン銀行は、イオンカードセレクトの特典(WAONオートチャージでのポイント付与)を最大限に活かすために必要となりますが、必ずしもメインバンクにする必要はありません。

【朗報】SBI新生銀行など、ネットバンクユーザーはさらにお得

実は、イオン銀行は他のネットバンクとの相性が抜群です。

例えば、SBI新生銀行などをメインバンクとして利用している方(私もその一人です)は、以下のメリットを享受できます。

- メリット1:イオン銀行ATMの活用

- イオンやマックスバリュに設置されている「イオン銀行ATM」は、SBI新生銀行をはじめ多くのネットバンクと提携しており、入出金手数料が※無料になるケースが多いです。

※ ダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、シルバー、スタンダードの条件等あり

※ご自身のメインバンクが対象か、ぜひ一度ご確認ください - これにより、メインバンク(SBI新生銀行など)のお金を、イオンでの買い物のついでに手数料無料で入出金できます。

- イオンやマックスバリュに設置されている「イオン銀行ATM」は、SBI新生銀行をはじめ多くのネットバンクと提携しており、入出金手数料が※無料になるケースが多いです。

- メリット2:資金移動がスムーズ(手数料無料)

- SBI新生銀行のような振込手数料が無料(または回数限定で無料)のネットバンクから、「イオン銀行」の口座へ資金を移動させるのも簡単です。

- メインバンクからネット振込でイオン銀行へ資金を移せるのは非常に便利です。

イオン銀行の「賢い使い方」

イオン銀行の「賢い使い方」は、以下の3ステップです。

- メインバンク(例:SBI新生銀行)から、ネット振込(※手数料無料)で「イオン銀行」口座へ資金を移動する。

- 「イオン銀行」は、イオンカードセレクトの引き落としとWAONチャージ専用の「サブバンク」として割り切って使う。

- 普段の現金の入出金は、イオン店内にあるイオン銀行ATMでメインバンク(SBI新生銀行など)のカードを使って行う。

(もちろん、イオン銀行をメインバンクとして活用しても問題ありません)

この流れなら、メインバンクを変更する手間なく、イオン経済圏のメリットをフルに享受できます。

また、イオン銀行を給与振込口座などに指定して「イオン銀行Myステージ」のスコアを上げれば、普通預金の金利が大幅にアップするなど、さらに大きなメリットを享受できます。

ご自身の使い方に合わせて、「サブバンク」として賢く使うか、「メインバンク」としてフル活用するかを選べるのが、イオン銀行の隠れた魅力です。

決済の「主役」:電子マネーWAON(ポイントシミュレーション)

イオン銀行とセレクトカードの設定が完了したら、いよいよ決済の主役「WAON」です。

イオンカードセレクトを持つメリットは、ポイントの「二重取り」が自動で完成することにあります。

- 特典1:オートチャージ時

- イオンカードセレクトからWAONへチャージされた瞬間にポイントが付与されます。

(200円で1ポイント=還元率0.5%)

- イオンカードセレクトからWAONへチャージされた瞬間にポイントが付与されます。

- 特典2:WAON決済時

- レジでWAON支払いをした時にポイントが付与されます。

(イオングループなら200円で2ポイント=還元率1.0%)

- レジでWAON支払いをした時にポイントが付与されます。

合計で、常に1.5%のポイント還元が受けられる計算です。

【シミュレーション】毎週1万円イオンで使うと貰えるWAONポイントはどれほど?

仮に、イオンで毎週1万円(年間52万円)を使用。

イオンカードセレクトでオートチャージし、WAONで支払った場合…

- ①オートチャージポイント

- 520,000円 × 0.5% = 2,600ポイント

- 520,000円 × 0.5% = 2,600ポイント

- ②WAON決済ポイント

- 520,000円 × 1.0% = 5,200ポイント

- 520,000円 × 1.0% = 5,200ポイント

合計:年間 7,800ポイント(7,800円相当)

いかがでしょうか。 年会費無料のイオンカードセレクトを作り、イオン銀行口座からオートチャージ設定をするだけで、これだけのポイントが自動的に貯まっていくのです。

もちろん、カード作成時にかかる費用はありません。

さらに、イオンには「お客様感謝デー(商品5%オフ)」や「WAONポイント10倍デー」といったお得なキャンペーンの日が多数あります。

これらのキャンペーンとオートチャージを併用すれば、ポイントが貯まるスピードはさらに加速します。

節約を「別次元」へ:イオン株主優待 【2026年2月〜 新制度対応版】

ここまでの「ポイント戦略」だけでも十分お得ですが、イオン経済圏の真髄は「株主優待」と組み合わせることで発揮されます。

【重要なお知らせ:2026年から優待が拡充されます!】

2025年9月1日付でイオンの株式分割(1株→3株)が実施されました。

これに伴い、2026年2月28日基準の優待から、株主優待制度が大幅に「拡充」されます。

変更点:より少ない株数(新100株)から優待がもらえる!

以前は(分割前の)100株以上が優待を貰える最低のラインでした。

今回の変更で、株式分割後の株数で100株以上を保有していれば、オーナーズカードが発行され、キャッシュバックの対象となります。 (株式分割により株価も1/3になりました。)

(※ちなみに、私はメインバンクのSBI新生銀行と連携している、SBI証券で取引しています)

使いやすい証券会社については過去のブログを参照してください。

株主になると、主に3つの大きな特典が得られます。

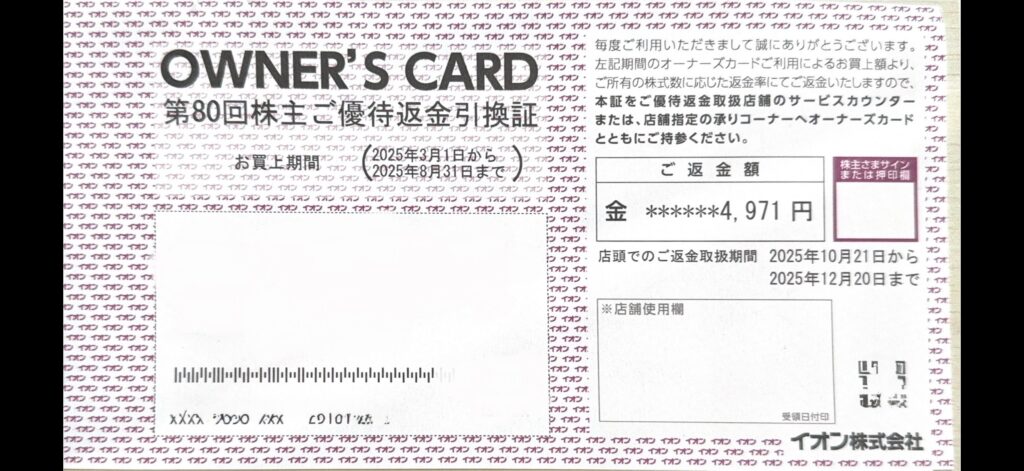

特典1:オーナーズカード(現金返金)

これが、一般に「株主優待カード」と呼ばれるものです。

イオンの株主になると、この「オーナーズカード」が送られてきます。

仕組みは以下の通りです。

- 会計時に「オーナーズカード」を提示します。

- 支払いは「WAON」や「イオンカード(クレジット)」など、何でも構いませんが、上記の様にイオンカードセレクトとイオン銀行の組み合わせをお勧めします。

- 半年に一度、買い物金額(税込)に応じた返金率で、「株主ご優待返金引換証」が自宅に送られてきます。

この「返金率」が、2026年2月末基準から新しくなります。

▼新しい返金率(2026年2月末基準〜)

- 100株~199株:1% 【NEW】

- 200株~299株:2% 【NEW】

- 300株~1,499株:3%

- 1,500株~2,999株:4%

- 3,000株~8,999株:5%

- 9,000株以上:7%

最大のポイントは「1%」「2%」の区分が新設されたことです。

株式分割で投資単位あたりの金額が下がった うえに、新しい100株からでも優待が受けられるようになり、株主優待のハードルが大きく下がりました。

体験談:半年で4,971円の返金がありました】

実際に我が家では、2025年3月1日~8月31日の半年間で4,971円の現金キャッシュバックがありました。

私は基準日である8月末の時点でイオンの株を100株(※実際は101株)保有していました。 (※この期間は2025年9月の株式分割「前」の基準です)

この半年間にイオングループで165,700円の買い物をしていたため、株主優待(3%)として4,971円が返金された形です。

返金は、自宅に送られてくる「株主ご優待返金引換証」と「オーナーズカード(株主カード)」を対象店舗(イオンのサービスカウンターなど)に持っていき、サインをするだけで、その場で現金を受け取ることができます。

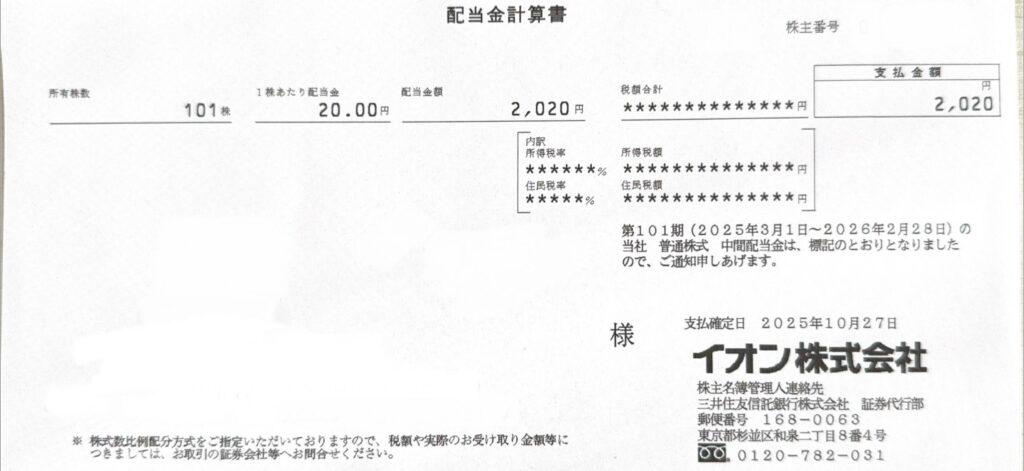

特典2:配当金

株主のもう一つの楽しみが「配当金」です。

イオンの業績に応じて、年2回(中間・期末)配当金が振り込まれます。

(※現在の配当金は、分割前換算で年間1株あたり40円(2025年8月期中間配当20円 + 2026年2月期末配当(分割前換算)20円として計算)です。)

【実体験:NISA口座なら配当金も非課税】

まさにこの中間配当として、私も(分割前の)101株を保有していましたので、 101株 × 20円 = 2,020円 の配当金をいただきました。

さらに重要な点として、私はこの株をNISA口座で購入しています。

そのため、通常は約20%引かれる税金が一切かからず、2,020円がそのまま非課税で振り込まれました。

株主優待の現金返金(オーナーズカード)だけでなく、この配当金もNISAで非課税にできるのは、イオン株とNISAの非常に強力な組み合わせです。

【シミュレーション】毎週1万円使う人が「300株」持っていたら?

先ほどと同じ「年間52万円」利用のケースで、もしあなたが(分割後の)300株の株主だったら…

- ①株主優待(返金率3%)

- 520,000円 × 3% = 15,600円(現金キャッシュバック)

- ②配当金(300株=分割前100株相当)

- (分割前)100株 × 年間配当40円 = 4,000円(税引前)

合計:年間 19,600円(税引前)

WAONポイントとは別枠で、これだけの現金(または相当)が手元に戻ってくるのです。

結論:最強の「合わせ技」で年間いくら得する?

これまでに紹介した戦略をすべて実行した場合

「イオン株300株を保有」し、「毎週1万円(年間52万円)をイオンで使う」 というモデルケースで、年間のメリットを合計してみましょう。

- WAONポイント(チャージ+決済)

- 7,800円相当

- 株主優待(3%現金返金)

- 15,600円

- 配当金(300株=旧100株)

- 4,000円(税引前)

【年間メリット 合計】 27,400円(税引前)

もし、この買い物の多くを「お客様感謝デー(5%OFF)」や「WAONポイント10倍」のキャンペーンに集中させれば、割引額はさらに上乗せされます。

まとめと次のステップ

イオン経済圏を最大限に活用するには、

「イオンカードセレクト」「イオン銀行」「WAON」「株主優待」の4点セットが最強です。

「全部やるのは少し複雑かも…」と感じたかもしれません。

しかし、一度設定してしまえば、あとは日々のお買い物が自動的に「お得」に変わっていきます。

特に、今回の株主優待の拡充 により、(分割後の)新100株からでもキャッシュバックが受けられる ようになり、この戦略を始める絶好のタイミングとも言えます。

SBI新生銀行のようにイオン銀行ATMやネット振込で便利に使えるメインバンクをお持ちの方は、「イオン銀行」をサブバンクとして導入するハードルも低いはずです。

まずは全ての土台となる「イオンカードセレクト」の申込みから始めてみてはいかがでしょうか?

イオンカードセレクト | イオンカード 暮らしのマネーサイト

【コラム:NISA体験談】 なぜ私は「含み益」があってもイオン株を売らないのか

ちなみに筆者も、株を始めた時からイオン株を保有しています。 コロナショック後に下落した際に追加購入し、新NISAが始まった時に一度売却、NISA口座の「成長枠」で買いなおしました。

おかげさまで、2025年9月の株式分割(1:3)も経て300株となり、現在(2025年10月)は株価上昇の恩恵も受けて、下の写真の様に大きな含み益が出ています。

正直、これだけの含み益があれば「利確(売却)」も頭をよぎりました。

しかし、私がイオン株を「NISAで長期保有」すると決めたのには、明確な理由があります。

- ヘッジ(守り)の役割: イオン株は現在は日経平均株価が下落する局面でも株価が安定、むしろ上昇する傾向(いわゆるディフェンシブ銘柄)があり、私にとっては「守りの資産」としての役割も担ってくれています。

- 優待(インカム)の魅力: 何より、今の生活圏でイオングループでの買い物が続く限り、この「3%の現金返金」 という恩恵は計り知れません。

- そのため、私は目先の利益確定(キャピタルゲイン)よりも、長期保有を行い「優待」と「配当」(インカムゲイン)、そして「資産の安定」という3つの恩恵を受け続けることを選びました。

(ちなみに、返金された現金は、日本株の端株を買い増すなど「再投資」に回すことが多いです。これも長期保有ならではの楽しみですね)